Gli Hupomnémata tra Facebook e Foucault – La ‘scrittura di sé’ sui social network come dispositivo pedagogico

di Mimmo Pesare

Come usiamo Facebook e gli altri social network? Che valore diamo al nostro racconto quotidiano fatto di pensieri, ricordi, selfie, link di Youtube con le canzoni, i frammenti di film, e tutto quello che negli anni ha costruito il nostro immaginario? D’accordo, aveva ragione Eco quando sosteneva che la Rete ha dato la parola agli stupidi, almeno stando alle patologie dei social network, agli haters, ai narcisismi, all’egosurfing, alla disperata sindrome della ricerca del like. I social network, Facebook su tutti, hanno sicuramente scoperchiato la drammatica sete di riconoscimento dell’umanità non più a suo agio e fatto emergere, impietosamente, l’autismo affettivo e l’abbassamento generale dell’alfabetizzazione, non solo culturale ma soprattutto emotiva; ma gettare il bambino con l’acqua sporca sarebbe moralistico, oltre che poco attento.

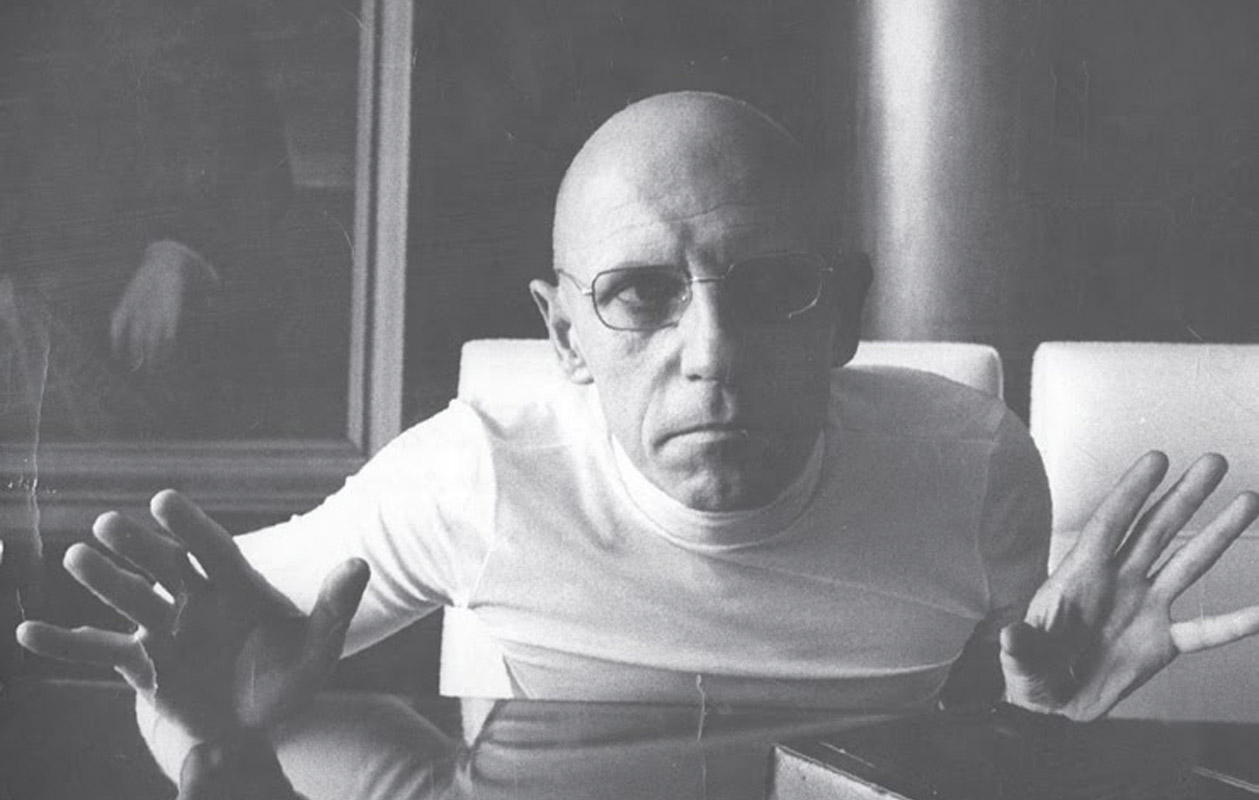

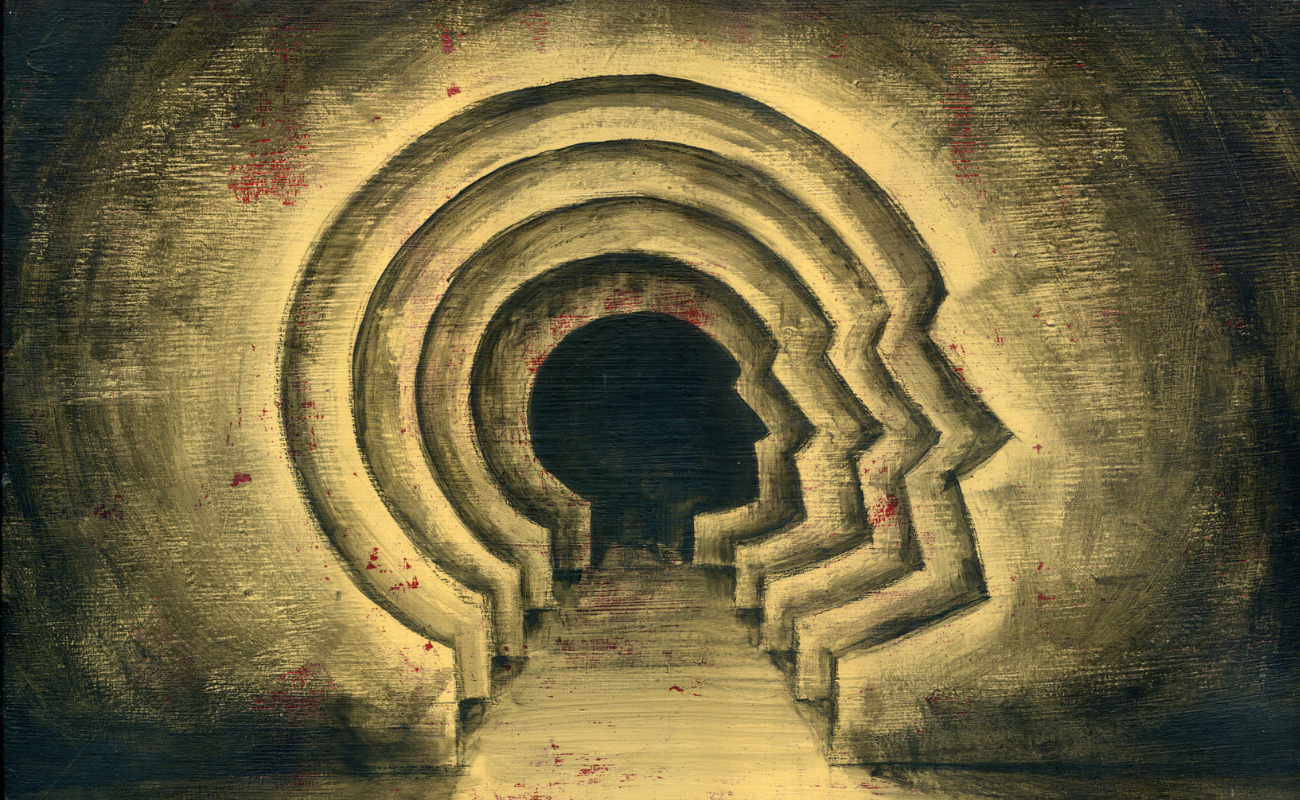

Se i media sono realmente estensioni dell’uomo, essi sono principalmente estensioni del suo Sé, dove, con questo termine si intende non solo il rapporto col mondo interno di ognuno di noi (come in Kohut), ma anche la struttura antropologica alla base dell’accrescimento, dello sviluppo e della messa in opera di quella che Foucault definiva soggettivazione.

Costituirsi come ‘soggetti’, per il filosofo di Poitiers, significa compiere un percorso che, in un certo senso, permetta all’individuo di sovvertire il monito del ‘conosci te stesso’ in una declinazione semantica che sottende il concetto di souci de soi, di cura di sé, in senso auto-pedagogico. L’imperativo socratico, allora, slitterebbe in un “occupati di te stesso, fonda te stesso in libertà, attraverso la padronanza di te”, dove al concetto di auto-fondazione e di padronanza, Foucault collega anche le dimensioni della “curiosità” e della “futilità”, quali attitudini fondamentali della epimeleia heautou.

Le ‘pratiche di soggettivazione’ per eccellenza, secondo Foucault, sono rappresentate dalle tecnologie del sé, ossia da dispositivi culturali che agevolano i processi riflessivi e che alimentano la soggettività promettendo forme di autorealizzazione, tra le quali spicca l’écriture de soi, lo scrivere di sé.

L’écriture de soi come ‘pratica del sé’ in senso foucaultiano potrebbe essere scomodata per riflettere su Facebook?

Sembra abbastanza lampante la carica solipsistica di chi cerca relazioni sul web; essa appare come una pratica autistica, autoreferenziale, innaturale, tanto che molti critici della comunicazione sui social network hanno parlato di ascesi digitale. Ma se dovessimo operare una analogia tra quella solitudine, che deriva pari pari da una forma di rappresentazione narcisistica, e la narrazione come tecnologia del sé nella lezione di Foucault, potremmo incorrere in una serie di sorprese. Il filosofo francese mutua il concetto di áskesis direttamente dagli scritti di Plutarco, Seneca e Marco Aurelio, spiegando che

Non si può imparare neanche l’arte di vivere, la tékne tou bìou, senza una áskesis, che bisogna pensare come una formazione di sé da parte di se stessi. (…) La scrittura appare regolarmente associata alla “meditazione”, a questo esercizio del pensiero su se stesso, che riattiva quel che sa, attualizza un principio, una regola o un esempio, riflette su di essi.[1]

Ma uno dei modi della scrittura di sé, come ad esempio gli hupomnémata (i quaderni di promemoria personali dell’antichità) è di naturacircolare: la meditazione precede le note, le quali permettono la rilettura, che a sua volta rilancia la meditazione. (…)

(Essi) Costituiscono un materiale e un quadro per esercizi da effettuare frequentemente: leggere, rileggere, meditare, discorrere con se stessi e con gli altri. La scrittura degli hupomnémata è un relè importante nella soggettivazione del discorso[2].

Per Foucault, insomma, lo scrivere in solitudine per poi far leggere agli altri quanto elaborato, seppure in frammenti di discorso e brevi promemoria, è una pratica ascetica – in senso etimologico – ; ma tale pratica è alla base della soggettivazione del discorso, è una tecnologia del sé, ovvero una pratica etica che fonda, dal punto di vista pedagogico, la propria autoformazione. Ebbene, non sembra una forzatura l’accostamento degli hupomnémata di Plutarco – ripristinati dall’archeologia del sapere foucaultiana – e la scrittura su Facebook, almeno per una serie di caratteristiche che Foucault enumera e che sembrano appartenere a tutti gli effetti all’architettura info-comunicativa del social network. Foucault parla di “modo circolare”, di “rilettura”, di “discussione con gli altri” sui propri stati d’animo. E ancora

All’interno di una cultura profondamente segnata dalla tradizione, dal valore riconosciuto del già detto, dalla ricorrenza del discorso (…) si sviluppava un’etica esplicitamente orientata dalla cura di sé verso obiettivi precisi: ritirarsi in se stessi, raggiungere se stessi, bastare a se stessi, vivere con se stessi, profittare e godere di se stessi. È proprio questo l’obiettivi degli hupomnémata: fare del raccoglimento del logos frammentato (…) un mezzo per stabilire un rapporto di sé con sé, il più adeguato e compiuto possibile.[3]

Per il filosofo, lo scrittura di sé, seppure in maniera frammentata, rapsodica, citazionista e stilisticamente ibrida – potremmo dire, oggi, multitasking –, al contrario della sua apparenza non univoca e caleidoscopica, è alla base delle pratiche di soggettivazione; è una tecnologia del sé. Proprio in virtù di questo stare ‘presso di sé’ è possibile la crescita e l’autoformazione. In queste righe il se stessi torna a ripetizione, come un mantra, ma la dimensione che ne è alla base sembra qualcosa molto oltre il semplice narcisismo.

Foucault parla dei quaderni di auto-narrazione come di “una pratica regolata e volontaria del disparato. Una scelta di elementi eterogenei”[4]. Nessuna sistematicità, dunque: è come se Marco Aurelio e Plutarco parlassero di multitasking ante litteram. E Foucault insiste proprio su questo elemento di ibridazione tra generi, testi, citazioni, ricordi, immagini e riflessioni, come una tecnica di sedimentazione ethopoietica, cioè come una narrazione che immette la personale esperienza di vita all’interno di un contenitore che rimarrà il filo rosso dell’etica personale. Ma a questa frammentarietà che fonda la soggettivazione, Foucault, sempre nell’ambito delle scritture di sé, aggiunge la pratica della corrispondenza, che rappresenta l’altra significativa tecnologia narrativa del sé. Nella corrispondenza si realizza a pieno titolo l’auto-osservazione e l’autoconoscenza. Una pratica che mostra esattamente la dialettica fra potenziamento della soggettività e la sua oggettivazione e apre percorsi di riflessività che stanno alla base della costruzione del soggetto. In questo senso, i social network possono essere immaginati come dispositivi che promuovono una visione multidimensionale, sollecitando l’indagine, l’inferenza e la curiosità. Si tratta, probabilmente, di attrezzi sociali digitali, nelle cui architetture si impara a interagire con gli altri, intervenendo di volta in volta, sul racconto delle proprie emozioni quotidiane, sulla proposta della propria estetica, sull’adesione a norme, valori, desideri, immagini.

Solo in Italia, nel 2017 oltre 30 milioni di utenti si connettono ogni giorno a Facebook tramite telefonini e dispositivi mobili e altrettanti aggiornano il proprio status; pubblicano sulla propria pagina una frase o un messaggio o una citazione che rende conto dell’umore quotidiano, di un evento, di una confessione o di quant’altro costituisca il proprio mondo personale; filmano dirette online; fanno girare petizioni, redigono recensioni a locali pubblici e spettacoli; invitano a eventi e pagine personali; sottoscrivono gruppi di interesse; pubblicizzano iniziative; fanno ‘convocazione mediatica’; si gettano nell’opinion making, spesso in maniera kamikaze…

Ecco, un’approccio tipico della media-education è volto proprio a questa rilettura degli attuali processi antropologici dei mezzi di comunicazione di massa, senza dare niente per scontato. Facebook può essere interpretato come un panopticon, al cui interno ogni privacy è perduta per sempre, ma anche come una pratica di soggettivazione, per fondare la narrazione del proprio Sé, per raccontarsi la vita in comune, con la curiosità che caratterizza le menti più aperte e la partecipazione al general intellect della Rete.

Sembra riecheggiare l’aforisma di Heidegger, secondo il quale l’essenza della tecnica non è qualcosa di tecnico: in questo caso potremmo dire che l’essenza dei social network non è qualcosa di sociale? Probabilmente sì, senza giudizi di valore e analisi moraleggianti; ma soprattutto cominciando a pensare Facebook non più esclusivamente come un attrezzo sociologico, quanto piuttosto come l’estensione di un sintomo: il sintomo del nostro desiderio inconscio di sentirci parte di qualcosa. Se fosse così, gli usi più interessanti e generativi di questo mezzo o, al contrario, le sue derive disumanizzanti, non sarebbero altro che il nostro ennesimo, insopprimibile ma strutturale ritorno del rimosso.

Con buona pace di tutti gli influencer.

NOTE

[1] Foucault M., 1983, L’écriture de soi, in «Corps écrit», n.5; (1994), Dits et Ėcrits, Paris, Gallimard; tr.it., 1998, Archivio Foucault 3. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, Milano, Feltrinelli, p. 203-4.

[2] Ivi, p.204-5.

[3] Ivi, p. 206.

[4] Ivi, p. 207.