Self Out of Joint – L’ultima notte di Gregor

Note su La faccia (un omaggio a Franz Kafka) di Gianfranco Pecchinenda, Oèdipus Edizioni, 2017.

di Adolfo Fattori

“Fatto sta che quel giorno (Gregorio)… si era sentito per lunghi tratti come fuori di sesto“.

Una citazione diretta, esplicita, lapidaria, dall’Amleto di William Shakespeare, che mette in parole la sensazione che a volte prende gli individui della nostra epoca – noi, insomma, oltre a Gregorio, l’ancora giovane protagonista di questo romanzo breve.

“Time is Out of Joint”, “Il tempo è fuor di sesto”, esclama il triste Principe di Danimarca, frase tradotta, nelle edizioni italiane, anche come “Il tempo è scardinato”. E ripresa poi alla fine degli anni Cinquanta del Novecento da un grande della science fiction, Philip K. Dick, che ha intitolato uno dei suoi romanzi più belli e vertiginosi Time Out of Joint, pubblicato negli Usa nel 1959 e pubblicato a più riprese in italiano con molti titoli, a dimostrare la forza con cui scruta nelle profondità del nostro immaginario e delle nostre paure: nel 1959 col titolo Il tempo si è spezzato, nel 1968 come L’uomo dei giochi a premio, ancora nel 1999 col titolo Tempo fuori luogo, infine nel 2003 come Tempo fuor di sesto, il titolo più vicino all’originale – e all’opera che lo aveva ispirato e che ritroviamo nel romanzo di Pecchinenda.

La frase, nella seconda pagina di La faccia, ribadisce un gioco di citazioni che era partito subito. Ecco l’incipit della storia: “Un giorno Gregorio, in preda allo sconforto, alzando gli occhi al cielo aveva notato che quello che vedeva non era il cielo. Al posto della luna c’era una cosa che lo scrutava”.

Gregorio… Superfluo citare Gregor Samsa, il protagonista della Metamorfosi, un monumento della letteratura di lingua tedesca del Novecento, di Franz Kafka, a sua volta uno dei giganti della cultura occidentale. Come è superfluo sottolineare anche lo stile dell’attacco, che rimanda all’inizio de Il processo: “Qualcuno doveva aver diffamato Josef K., perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne arrestato”.

Gregorio, come Josef K., è disorientato. In più, non ci viene detto dove si trova, cosa stava facendo nel momento in cui ha questa visione. Sappiamo solo che questa “cosa che lo scrutava”, che Gregorio sa essere una faccia, anche se priva di lineamenti, lui sente che lo avrebbe perseguitato per sempre. Sotto traccia, echeggia un altro riferimento: un “cielo che non è un cielo”, come quello che si trovano sulla testa i giovani imprigionati nel drive-in di un romanzo del texano Joe R. Lansdale, La notte del drive-in (2004), appunto, un concentrato di claustrofobia e disorientamento.

Da qui, da questo breve prologo, parte un lungo flashback che ci conduce nella vita del protagonista, nel suo progressivo cammino attraverso situazioni che appartengono alla vita quotidiana di tutti noi, di incontri con personaggi che condividono con lui i loro pensieri, le loro riflessioni, i passaggi significativi – gli “eventi fatali”, come scrive il sociologo inglese Anthony Giddens – delle loro vite.

Procedendo con lui, quindi noi lettori ci addentriamo e ci aggiriamo, condividendo il suo straniamento, nell’universo di Gregorio. Un universo labirintico e spezzato, come se fra un brano e l’altro della vita del giovane ci fossero larghe zone di vuoto, o di oblio… Salti spazio-temporali casuali, che lasciano alla luce solo alcuni episodi della vicenda personale del protagonista, e che quindi diventano gli zoom con cui Pecchinenda mantiene le fila del racconto, un “viaggio di formazione”, quasi, durante il quale Gregorio acquista la consapevolezza della sua versione della condizione umana. Il racconto vive di un montaggio fatto di tagli netti, di balzi da un punto di vista ad un altro: quello “in soggettiva” di Gregorio, quello dei vari compagni di viaggio che si alternano l’uno all’altro, quello “oggettivo” dello scrittore, che periodicamente entra direttamente in scena rivolgendosi al giovane col “tu”, come registrando “in tempo reale” le sue azioni, i suoi conflitti, le sue emozioni.

Un viaggio che si svolge in dimensioni parallele l’una all’altra, in cui la continuità e la linearità dei luoghi e dei momenti diventa incerta, indefinita.

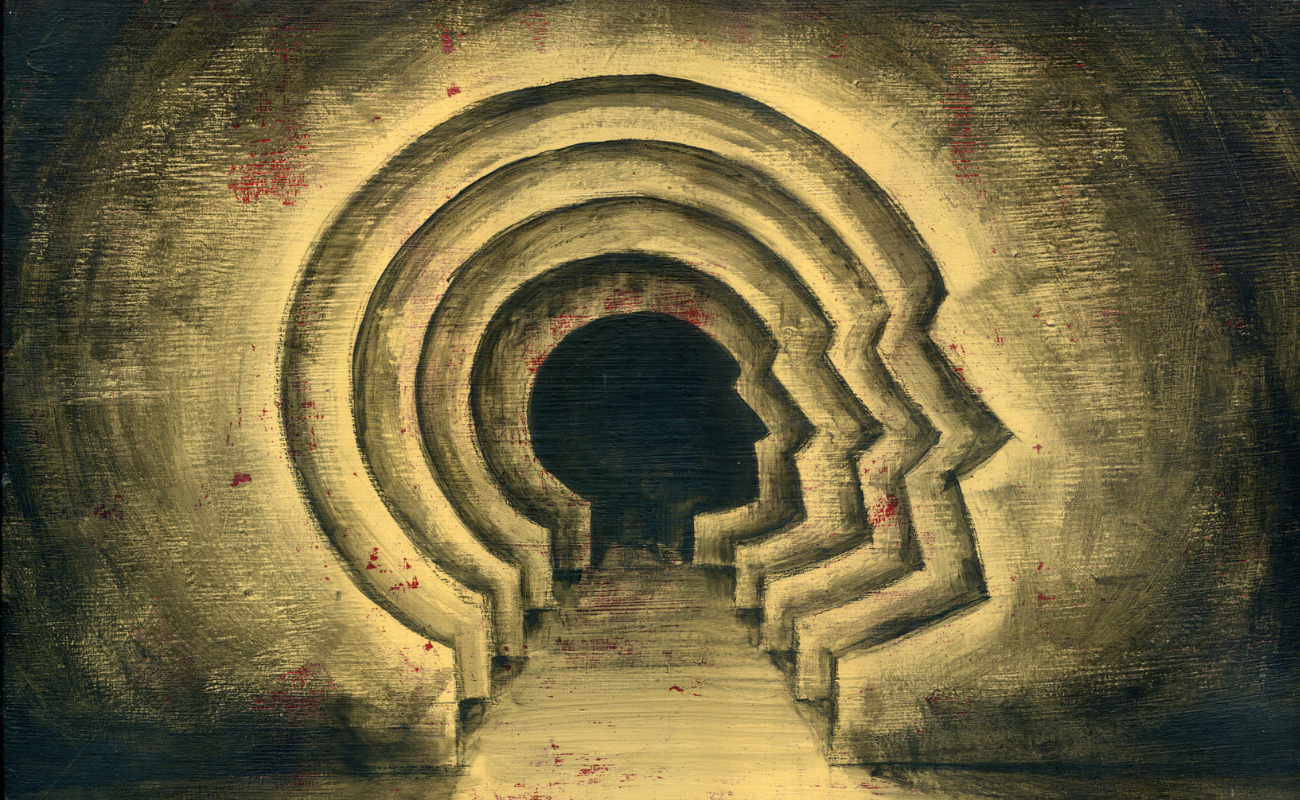

Come se tutto si svolgesse nella mente di Gregorio, nella sua coscienza, seguendo le leggi del sogno, inducendoci a pensare che il nostro protagonista sia dentro un sogno – complesso, nidificato, in cui sogna di sognare.

Un incontro, quello con un professore in pensione, Augusto Cimmino, che si svolge in apertura della vicenda, ci offre una chiave di accesso al mistero che serpeggia nel racconto. Cimmino, narrando a Gregorio la sua vita ormai al tramonto, che lo ha lasciato insoddisfatto e disincantato, gli fa una quasi-lezione di fenomenologia, spiegandogli di come quella che definiamo “la realtà” sia il frutto di una convenzione fra gli umani, e che comunque ognuno di noi ha un’idea di “realtà” sua, che combacia, sì, per larghi tratti con quella degli altri, ma che contemporaneamente ne diverge – e che comunque non c’è nessun progetto esterno, metafisico, che la conduce. Noi però abbiamo bisogno di crederlo, per tenerci a galla, fin quando però, un qualsiasi giorno, succede qualcosa, per esempio “tornando a casa, avverti la sensazione di aver sbagliato porta”, o un qualcos’altro di simile. Esattamente quel che succede, un giorno, al protagonista del romanzo di Dick, che scoprirà di vivere una vita artificiale, quasi un film, di cui lui non sa di essere il protagonista.

Ma, attraverso Gregorio, noi scopriamo che la vertigine al centro del quale si trova il Sé contemporaneo è ancor più radicale: non è il tempo (e insieme la realtà esterna) ad essere andato fuor di sesto, ad essere uscito dal suo asse, ma noi stessi, i nostri sé, le nostre identità – che quindi non riescono più a operare quell’atto di autoinganno condiviso con gli altri, che ci permette di tenere insieme quella messa in scena che chiamiamo realtà.

Sempre Cimmino, la guida che cerca di condurre Gregorio lungo i sentieri dell’autoconsapevolezza, gli – ci – fornisce un’ulteriore traccia, raccontando al giovane “Di quando una notte, improvvisamente, aveva capito che non esisteva nient’altro al di fuori di quello che c’era all’interno del suo cervello… insomma tutto, ma proprio tutto ciò che fino a quel momento aveva creduto essere il mondo esterno, non era altro che un’elaborazione dei suoi neuroni… derivante da stimoli esterni di carattere vago, confuso e soprattutto imprevedibile”.

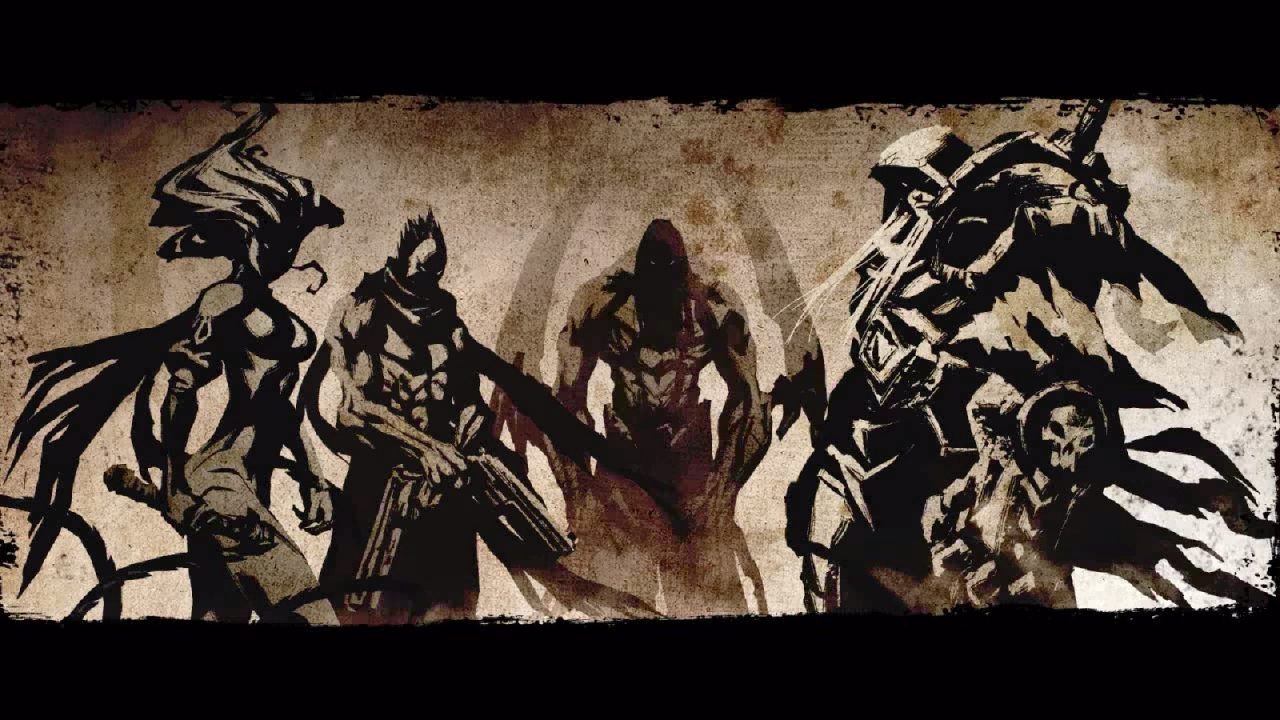

Qui emerge di nuovo la bravura di Gianfranco Pecchinenda nel richiamare e ibridare immaginari provenienti da generi e media differenti: la brutale frase del professor Cimmino è quasi letteralmente la stessa del bellissimo film di Alex Proyas, Dark City: “L’unico posto in cui esiste casa è il tuo cervello”.

Nella pellicola si narra di un popolo alieno, gli Stranieri, che ha conquistato una città della Terra, si è impadronito delle menti dei suoi abitanti, e ogni notte li addormenta tutti, ne modifica le memorie, ne riarticola completamente le vite, così che ogni giorno tutti vivano una vita diversa da quella del giorno precedente, convinti che sia solo un giorno nel flusso ininterrotto della narrazione della propria identità, un punto in un percorso continuo, fluido, lineare, in modo che gli alieni possano nutrirsi delle loro emozioni, sempre diverse, sempre mutate.

Solo un uomo, il protagonista, una notte si sveglia di colpo e capisce che c’è qualcosa che non va, che la musica della realtà non è accordata con il suo spartito: pensa a un’amnesia, ma la realtà è più complessa.

Sarà un medico – asservito dagli Stranieri – a rivelargli che la realtà che gli sta intorno è solo – appunto – nel suo cervello, e che si tratta del frutto di una manipolazione chimica, di un inganno.

Siamo ad un punto di svolta cruciale del discorso di Pecchinenda – che si affida alla natura della letteratura per esaltarne le qualità di discorso sociologico – in cui si radicalizza la riflessione sulla condizione umana: siamo oltre le riflessioni della fenomenologia sulla realtà e l’identità come costrutti sociali, e altrettanto al di là delle narrative sulla nostra percezione del mondo come frutto di un “complotto metafisico”, come scriveva Philip K. Dick. Niente “caverne dei giganti”, niente filtri di un qualsiasi tipo, niente inganni da un qualche demiurgo esterno – gli arconti dello gnosticismo, ad esempio. La realtà che percepiamo è solo dentro il nostro cervello. Nessuno ci nasconde o distorce niente. Siamo sospesi nel nulla – e la realtà la creiamo noi come frutto di un comodo ma spesso beffardo autoinganno. Bene che vada, siamo dentro un sogno sognato da noi stessi. Come quando Gregorio scopre che la discussione con la moglie, che gli chiede un figlio, un cervello da richiedere ai servizi pubblici dedicati, e che solo dopo un periodo di crescita variabile avrebbero dotato di un corpo, è stato soltanto un incubo distopico.

Il che, da lettori, ci fa venire un dubbio: che tutto il racconto non sia altro che il diario di un sogno popolato di altri sogni, l’ultimo sogno di Gregor Samsa, uno scarafaggio, che si è creduto umano, e che viene risvegliato dalla ferita che lo ucciderà.

Bibliografia

Philip K. Dick, Il tempo si è spezzato, I romanzi del Corriere, Milano,1959.

Philip K. Dick, L’uomo dei giochi a premio, Mondadori, Milano, 1968.

Philip K. Dick, Tempo fuori luogo, Sellerio, Palermo, 1999.

Philip K. Dick, Tempo fuor di sesto, Fanucci, Roma, 2003.

La metamorfosi, in Racconti, Mondadori, Milano, 1980.

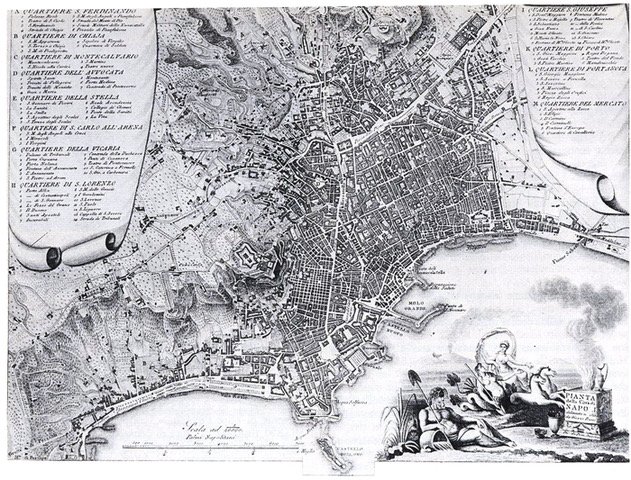

Anthony Giddens, Identità e società moderna, Ipermedium, Napoli, 1999.

Franz Kafka, Il processo, in Romanzi, Mondadori, Milano, 1978.

Joe R. Lansdale, La notte del drive-in, Einaudi, Torino, 2004.

Gianfranco Pecchinenda, La faccia (un omaggio a Franz Kafka), Oèdipus, Salerno, 2017.

William Shakespeare, Amleto, Rizzoli, Milano, 2006.

Videografia

Alex Proyas, Dark City, Usa, 1998.