La dialettica dell’insediamento urbano: Napoli fra introiezione e proiezione

Di Aurosa Alison

“Se la communitas è la fuoriuscita dal Soggetto individuale,

il suo mito è precisamente l’interiorizzazione di tale esteriorità.”

(Roberto Esposito)

“Lontano lontano oltre Milano

oltre i

chilometri

oltre i gasometri

oltre i manometri

e i binari del tram …”

(Paolo Conte)

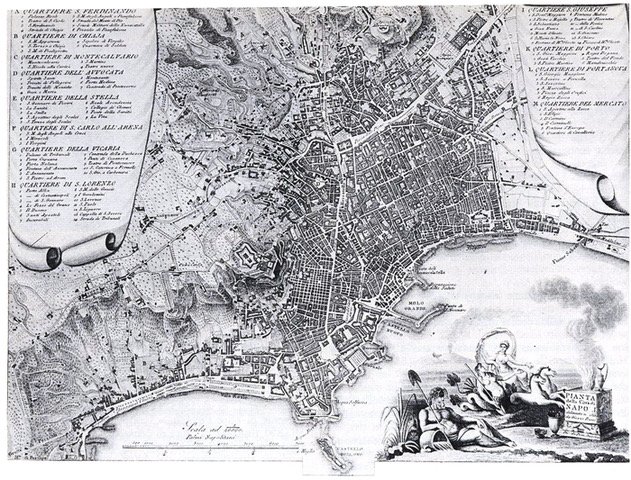

Napoli può teorizzarsi sotto forma di un percorso fra la dialettica bachelardiana del dentro/fuori alle teorie della Città Infinita di Aldo Bonomi. Il suo manto urbano comprende il passaggio dagli spazi angusti che introiettano e che permeano la rete urbanistica ad un immaginario dei limiti. I confini che generano altri confini e danno modo di interpretare il limite come paradosso. Una città che rappresenta una teoria dell’ordine e dello spazio, che sfociando nel caos infinito dei suoi vicoli sotto i quali coesistono le stratificazioni di altre sette città, ne risalta il carattere dialettico.

Le infinite stratificazioni, dai suoli pompeiani rinvenuti alla luce, agli abusi edilizi, fanno sì che Napoli sia pervasa da una continua dialettica dentro/fuori. Una dialettica che si ripete nel tempo e nello spazio. Cerco di visualizzare il volto di questa città e mi viene in mente una “vaiassa” affacciata al balcone: guardando il mare aspetta che qualcuno venga a gestire i suoi tumulti. A Napoli tutto e tutti sono sempre in attesa, il senso precario permane. Come si aspetta il pullman si attendono i cambiamenti, come si aspetta l’eruzione del Vesuvio, così si attendono i figli che scendono dalla produttiva Brianza. Un Deus ex machina per ogni esigenza, dalla politica alle infrastrutture, dai “gomorriani” agli usurpatori, tutti aspettano. Napoli si apre all’altro da sé ma, contemporaneamente si chiude involvendo qualsiasi tipo di apertura: essa si avvale di concentrazioni urbane auto-soffocanti.

La planimetria urbana partenopea si divide in quartieri, essi possono considerarsi veri e propri territori all’interno dei quali vi è una fitta rete di flussi. Dove per flussi ci avvaliamo delle tesi di Aldo Bonomi dove “ Il concetto di flussi descrive invece quella caratteristica delle società moderne che allude alla comunicazione e interconnessione tra ambiti diversi e spesso anche lontani: interconnessione di economie, di culture, stili di vita..”(Bonomi 2004, p.14). In questo caso Bonomi si concentra sulla vivisezione dei rapporti fra il centro di Milano e la sua periferia, sostenendo che con l’avvento della concezione di una “Città Infinita” il confine comunicativo, sociale, e culturale della divisione hinterland e centro non sia più in auge. Piuttosto il rapporto si sposta non più sulla differenza fra dentro e fuori ma su come questo dentro e fuori siano strettamente collegati e costituiti. “I flussi interconnettono tra le altre cose, proprio i luoghi…Perché vi sia interconnessione servono luoghi densi di attività, ricchi di identità e cultura, ma anche ad aprirsi verso l’esterno, a confrontarsi con altri luoghi altrettanto densi, ricchi e disponibili al confronto.”(Ibidem). L’apertura al mondo nel concetto strettamente teoretico del quartiere napoletano è un’esperienza che si rivolge su stessa, proprio come la spirale di Bataille. Il dasein Heideggeriano in questo caso si riavvolge in se stesso senza offrire conoscenza nell’apertura ma nella re-chiusura. Generalmente il trittico luogo/identità/comunità è contingente allo spostamento del centro urbano verso l’esterno, durante il quale ogni luogo di esso si espande attraverso il proprio significato, e dunque attraverso una propria identità con l’aiuto mobile della comunità. “ In effetti nel suo impiego consuetudinario la comunità ripropone quegli elementi di confidenza, di intimità, di reciproco e immediato riconoscimento che la rendono desiderabile rispetto ad altre forme societarie.” (Bonomi 2004, p.15), forse dunque è per questo che il riconoscimento di un territorio in un luogo si avvale di una rete sociale quale la comunità intesa dal punto di vista strumentale. La comunità porta il luogo al di fuori del territorio. Questo avviene nelle metropoli, nelle grandi città, nell’ordine delle cose e negli insediamenti urbani controllati non a Napoli.

La triade luogo/identità/comunità non è mobile, essa rimane recintata all’interno di un centro che non si estende nella periferia ma, che piuttosto si rivela nel mondo senza passare per alcuni punti fondamentali. Il concetto del “glocal” si manifesta in piccole monadi fine a se stesse. Dalla toponomastica a considerazioni antropologiche, si nota immediatamente che le arterie di questa città sono bloccate, esse annaspano senza trovare alcuno sfogo seppur di espressione verso l’esterno. Abitare in un luogo non è analogo all’alloggiarvi, piuttosto è la pausa. La pausa può considerarsi distanza. “ Il territorio post-moderno ignora il silenzio, non ci permette di sostare, di “raccoglierci” nell’abitare”. (Cacciari 2004, p.55). Napoli nel suo soffocare, in qualche modo seppur paradossale, protegge. La chiusura è indice di protezione, essa ci riporta al ventre materno, al grand berceau nel quale siamo tutti coinvolti nel farci cullare dalle promesse. E così anche la fenomenologia dell’esserci, del nostro dasein, si allontana dalle aperture ontologiche per involversi a conchiglia, in una chiusura trascendentale ed in maniera analoga, la metafisica della coscienza di Gaston Bachelard è rivolta totalmente alla chiusura. “La metafisica cosciente che si colloca nell’istante in cui l’essere è “gettato nel mondo” è una metafisica di second’ordine”(Bachelard 1957 p.26). Dunque la vera espressione dell’essere nel mondo è il grembo materno, la casa, l’alcova, il rifugio. L’essere gettati fuori, non si avvale più del ritmo della conoscenza ma, diviene un’esperienza ostile, l’essere fuori dalla casa è come essere fuori da se stessi. Quella di Bachelard potremmo dire, sia un’ontologia dell’introiezione.

La metafisica della coscienza diventa così, “Una metafisica completa, capace di inglobare il conscio e l’inconscio, deve lasciare al di dentro il privilegio dei suoi valori. Al di dentro dell’essere, nell’essere del dentro, un calore avvolge ed accoglie l’essere”(Bachelard 1957 ibidem). La città infinita di Bonomi brulica di produzione, di movimenti, di scambi, d’interconnessioni. Essa si avvicina a una rete ontologica quasi transdisciplinare. La rete a Napoli esiste ma, non manifesta né un inizio né un termine. I limiti in questa città sono indefinibili, l’accoglienza materna ed il senso geo-locale s’interfacciano con un sistema tentacolare che si avvolge su se stesso. L’apertura qui è strutturalmente impossibile. La conoscenza avviene su altri piani, più complessi di una rete predisposta a una comunicazione aperta. Il sistema chiuso della localizzazione identitario del territorio partenopeo, di sicuro è a suo modo fonte di esperienza conoscitiva, dunque non trattiamo una chiusura tout-court. Si può sicuramente dire invece, che per una questione prettamente costitutiva la chiusura di questo manto urbano non comporta dei limiti a cui siamo abituati, essi non sono dei blocchi monolitici ma, si avvalgono del flusso. Ed è proprio nel limite, e dunque nel flusso che avviene l’essere. Le monadi si configurano in maniera prettamente autonoma l’una dall’altra. Pensiamo magari alla differenza che può intercorrere fra i due centri di Napoli città ovvero: un centro storico fra mura greche e chiese barocche, lasciato al proprio destino ed un centro dedicato allo shopping e alla vita mondana che assorbe all’interno di un soffocato quadrilatero un via vai di negozi chic. I due centri non sono in relazione nemmeno da un punto di vista identitario, il primo accoglie turisti, curiosi, studenti; il secondo si avvale di un profilo pseudo borghese e per nulla europeo. A mettere in relazione i due centri sono le arterie infinite di vicoli, Via Toledo che li ricongiunge ed ovviamente il lungomare che funge da cornice esterna. Lo scambio vero e proprio, la relazione, la conoscenza non avvengono dunque nei punti nevralgici ma, in quelli di passaggio, in quelli del cambiamento di identità. Ci troviamo così al di fuori contesto di chiusure indotte dal post-moderno. Cacciari sostenendo le tesi di una mobilitazione universale: “Viviamo ossessionati da immagini e miti di velocità e ubiquità, mentre gli spazi che costruiamo insistono pervicacemente nel definire, delimitare, confinare”(Cacciari 2004 p.57), afferma una precarietà nell’identificazione dell’essere nel luogo: “Abbiamo bisogno di luoghi dove abitare – ma questi non possono essere spazi chiusi che contraddicono il tempo del territorio dove, ci piaccia o meno viviamo”(Cacciari 2004 ibidem). Paradossalmente Napoli si avvale di una chiusura che si sposa perfettamente con un modus vivendi e con l’identità archetipa della sua popolazione. Nel momento della chiusura al mondo la conoscenza rallenta aumentandone un’involuzione trascendentale: “Ognuno sarà polivalente non in quanto ingloba in sé diverse funzioni “confinandole” di nuovo al suo interno, imprigionandole in sé – ma in quanto intimamente in relazione con l’altro da sé, in quanto capace di rifletterlo”(Cacciari 2004 ibidem). La conoscenza intima, non gettata al mondo dunque può sicuramente procurare un diverso rapporto con l’altro da sé ma comunque conoscitivo: “Ogni “individuo”, in tale spazio, è come una monade che accoglie in sé l’intero, che tiene in sé la logica dell’intero: una individualità universale. Non si tratta affatto, perciò, di un’operazione tutta ideologica di soppressione del confine: qualsiasi corpo presenta confini, pena l’annullarsi”(Cacciari 2004 ibidem). Il confine in questo caso viene assimilato come parte costituente dell’identità soggettiva e denota un dispiegamento speculativo interiore. Un passaggio implicato dal tipo di involuzione che stiamo trattando. Non si tratta dunque di un confine eretto a barriera dall’altro da sé, piuttosto una sua evoluzione nell’involuzione strutturale. L’individualità universale è insita nei soggetti di una città infinita, dove non c’è tempo per valicare i confini, mentre invece, tale individualità sul suolo partenopeo gioca il ruolo di assimilazione di limite e confine in quanto stesso l’identità della città lo impone.

Negli anni Napoli è stata rivisitata, urbanizzata, decodificata come probabile nucleo mitteleuropeo, dai suoi gradi di separazione che la coinvolgono nel bacino europeo-mediterraneo, fino alle nuove linee della metropolitana scandite da celebri artisti contemporanei, essa rimane ferma nella sua figura di “vaiassa” al balcone. La sensazione è quella che tutti tentano di agghindarla il meglio possibile per fare bella figura difronte ai cugini europei e ai parenti italo americani. A Napoli permane la contraddizione, e dunque di enormi dialettiche inesplorate, fra cui quella del dentro/fuori.

La dialettica investe un dinamismo di aperture e chiusure da un punto di vista metafisico e dunque di conoscenza. “Il filosofo, col dentro e il fuori, pensa l’essere e il non-essere. La metafisica più profonda si è così radicata in una geometria implicita, in una geometria che – lo si voglia o no – spazializza il pensiero; se il metafisico non disegnasse; penserebbe?”(Bachelard 1957 p.247). Secondo Gaston Bachelard, con la dialettica del dentro/fuori tutto si disegna, anche l’infinito. “Si vuole fissare l’essere e fissandolo si vogliono trascendere tutte le situazioni per arrivare a una situazione di tutte le situazioni.”(Bachelard 1957 p.257). Tale schematizzazione riprende le linee della fenomenologia dell’immaginazione poetica che sfocia all’interno di una vera e propria ontologia, un’ontologia compresa fra l’apertura al mondo e la conoscenza interiore. La conoscenza secondo Bachelard, avviene nel riposo, nella calma, difronte al crepitio del camino. Essa ha bisogno di una propria dimensione e dunque di uno spazio definito dove in seguito ne verrà ri-proiettato uno soggettivo. Probabilmente il flusso partenopeo non è totalmente rivolto ad una calma gestazionale alla conoscenza ma, sicuramente si avvale di quel movimento di chiusura utile a far dispiegare le linee di una dis-chiusura. Napoli è dischiusa, è un luogo dove per conoscere si deve scavare a fondo, cercare, ispezionare. Non offre un messaggio immediato ma, si dischiude lentamente con l’adozione del suo topos e dei suoi archetipi. La precarietà di cui si trattava all’inizio sta proprio in questo disconoscimento, come l’attesa si lega al tempo così la dis-chiusura si lega al suo spazio.

Viene in mente il celebre passaggio di Bachelard che introduce il concetto di “cosmo del Socchiuso”. “La porta è tutto un cosmo del Socchiuso. E’ almeno un’immagine principe, l’origine stessa di una rêverie in cui si accumulano desideri e tentazioni, la tentazione di aprire l’essere nel suo intimo, il desiderio di conquistare tutti gli esseri reticenti.” (Bachelard 1957, p.257/258). La rêverie della porta è una dialettica emblematica che racchiude il rapporto duale entro un unico spazio. Il passaggio, appunto il flusso è sintomatico di questa dualità costitutiva.

“La porta schematizza due possibilità notevoli, che classificano nettamente due tipi di rêveries. A volte, eccola ben chiusa, sbarrata con il paletto o col catenaccio; a volte, eccola aperta, cioè spalancata.”(Bachelard 1957, p.258). A Napoli si rimane sulla soglia, anche il chiacchiericcio per strada, nelle piazze di notte, sulle scale di qualche palazzo settecentesco, un caffè, una sigaretta, l’aneddoto.

Emblema di questo piccolo excursus fra il tempo e lo spazio precari è un verbo napoletano impossibile da tradurre ed è quello che descrive l’intalliarsi. A Napoli ci si intallea. Non significa fermarsi, non significa perdere tempo alla rinfusa, non significa non portare a termine qualcosa. L’intalliamento presume un tempo indefinito durante il quale si aspetta un qualcosa da fare e nell’attesa si producono pensieri, rêveries, immagini. Esso a pieno racchiude tutto ciò che intercorre fra chiusura e apertura. Il limite in questo caso è l’indefinibilità di questo atto, dando per certo che esso si verifichi. Proprio come gli spazi ed i tempi. Le attese, le ramificazioni soffocate fanno tutti parte dello stesso scenario nel quale si trova questa città. Al di fuori di essa non si dispiegherà il “molto lontano” di Paolo Conte, non ci saranno capannoni, siderurgie e tram. Ci si ritroverà comunque nella sua infinita Casbah.